紋付 袴

礼装着としての紋付袴の選び方

「普段着」や「お洒落着」として着る場合、着物の色柄や組み合わせ・素材も基本的には自由に選べますが、礼装としての紋付袴の場合は一定のルールがあり、場にふさわしい装いを心がけましょう。儀式や式典の主賓や結婚式に列席する花婿や新郎新婦の父親などは、最も格式の高い第一礼装である「黒紋付・羽織・袴」を着ます。洋装で例えるならモーニングや燕尾服にあたります。

黒紋付のフルセット

既製品の黒紋付

オーダーの黒紋付

正絹の黒紋付

夏用の黒紋付

色紋付

正絹の縞袴

和装小物

紋付袴の選び方

一式揃った黒紋付セット

初めての黒紋付で小物も何も持っていない方には一式揃ったフルセットがおススメです。

すぐに着られる既製品

仕立てるには時間が間に合わない方には身長から簡単に選べる仕立て上がりが人気です。

既製品一覧

体型に合わせた黒紋付のお仕立て

正絹黒紋付

深みのある黒で、正装に相応しい黒紋付着物をご体型に合わせてお仕立てします。

正絹黒紋付一覧

化繊の黒紋付着物

素材の定評のある東レシルックなど正絹よりもコストを抑えた化繊素材をご体型に合わせてお仕立てします。

オーダー黒紋付一覧

家紋にこだわる石持ちの黒紋付

石持ち(こくもち)は紋付の着物や羽織に家紋を入れるため あらかじめ円形に染め抜いてある部分を指します。石持ちの無いものに家紋を入れる場合は染料を乗せる為、白が映え過ぎてしまい目立ち過ぎる事がありますが、石持ちのある反物から家紋を入れると、自然で着物に馴染んだ本格的な家紋を入れる事ができます。

夏用の黒紋付

透け感のある「絽」織りの黒紋付です。熱がこもりにくく、風通しが良いので暑い日の礼装着として重宝されています。

色紋付

一式揃った色紋付セット

色紋付着物の単品

黒紋付に必要な小物

体型に合わせた正絹オーダー縞袴

礼装に合わせる袴は縞袴が最適です。生地に張りがあるので型崩れしにくく美しい光沢がある正絹生地は一枚は持っておきたい逸品です。

すぐに着られる既製品の縞袴

お仕立てでは間に合わない場合やコストを抑えて袴を検討されている方には身長から選べる仕立て上がりの袴がおススメです。

白衿の襦袢

礼装用の羽織織紐

礼装用の履物

白足袋

よくある質問

Q.夏に着る黒紋付の取扱いはありますか?

A.透け感のある夏着物の黒紋付の取り扱いもございます。商品詳細 >>>

Q.洗える着物の家紋は洗っても消えませんか?

A.洗っても消えたりすることはありませんが、生地が擦れることで薄くなることもあります。ご心配の場合はドライクリーニングを推奨します。

Q.生地の風合いを確認出来ますか?

A.京都の烏丸にある実店舗や不定期開催の催事イベントにご予約頂けますと生地感の違いを実際にご覧頂けます。ご来店や催事についてはこちらからご予約が出来ます。男着物の相談窓口 >>>

Q.お届けまでどれ位かかりますか?

A.既製品であれば約2週間、オーダーですと約60日が目安となります。

黒紋付

黒紋付とはその名の通り黒い着物と羽織、縞袴でコーディネートされた着物のことをいいます。日本人の第一礼装として認知され、結婚式や披露宴、式典、儀式から葬式や法事等でも着られます。他には伝統芸能の仕事着、小唄、長唄、三味線などの演奏会、祭等の神事で着られます。黒紋付を着る時には着物のルールや約束事があります。それは5つ紋で家紋があること、縞柄の袴を穿くこと、足袋や長襦袢の半衿、羽織紐は白色にする等です。普段の着物は時代の移り変わりにより着方も柔軟にはなってきていますが、礼装としての着物の場合は決まり事を知っておき、着こなす方がよいでしょう。(ただ、地方によって細かな決まりごとの違いはあったりもします)

紋付の装いには家紋と袴が必要です

礼装には大きく分けて「第一礼装」と「一般礼装」に分かれます。

第一礼装である「黒紋付」の場合は縞袴を着けて、長襦袢の半衿、羽織紐、足袋、雪駄の鼻緒などの小物は白で揃えるのが正式です。

それに対して、黒以外の着物と羽織と袴のスタイルで「色紋付」といわれる一般礼装は準礼装・略礼装ともいわれ、パーティーや披露宴で着用されます。紋の数や色の組み合わせをある程度自由にすることができます。また袴も縞ではなく無地を着けることもあります。

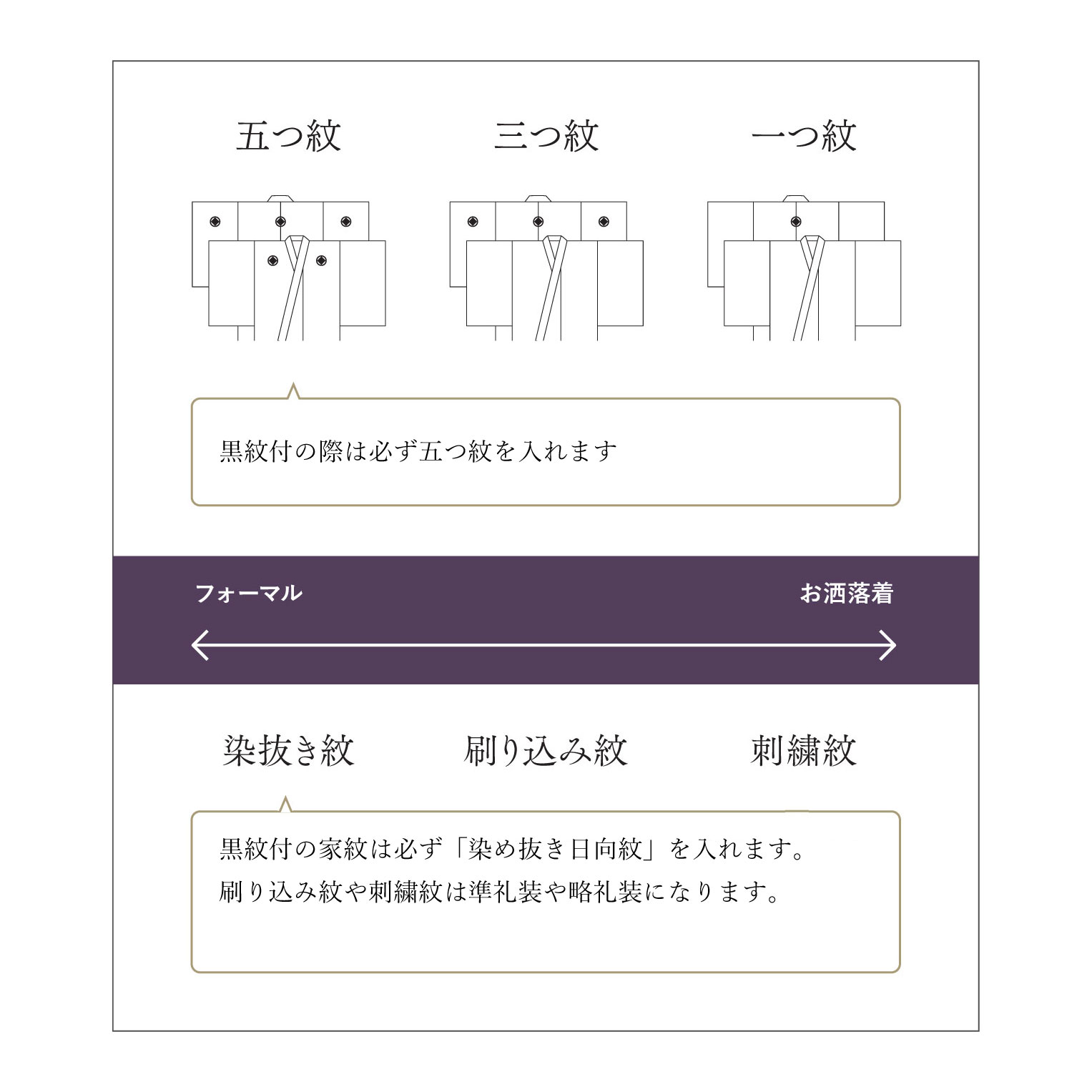

紋の数

第一礼装の黒紋付の家紋は最も格の高い五つ紋で紋の入れ方も紋の形全体が白くなる染め抜き日向紋で入れると決まっています。色紋付の場合、決まりはありませんが一つ紋が多いでしょう。黒紋付同様に五つ紋の場合もあります。

家紋について

紋とは家の印として儀式的な装飾として用いられています。礼服には必ず入れ、最も格の高いのが五つ紋です。着物に家紋を入れる場合、五つ紋、三つ紋、一つ紋のいづれかです。五つ紋が格式高く、数字が小さくなるにつれ格式は下がります。入れる方法も染める方法と略式の刺繍とがあります。最近では先述の方法以外にも「刷り込み紋」といわれる方法(生地の上に色をのせる)もあります。第一礼装の黒紋付には染める家紋で5つ入れることが決まり事で、刺繍紋を入れたり、家紋が1つや3つということは基本的にはありません。紋の大きさにきまりはありませんが、一般的には男性の場合約3.8cmくらいの大きさです(女性は約2cm)。

石持ち

石持ち(こくもち)は紋付の着物や羽織に家紋を入れるため あらかじめ円形に染め抜いてある部分を指します。石持ちがある場合は家紋の部分を白く残してそれ以外の部分を黒く染めるので自然な仕上がりの家紋が入ります。石持ちが無い場合は生地の上に白い染料を乗せて家紋を入れるので、石持ちがある場合と無い場合では若干家紋の仕上がりに違いがあります。

袴について

仕立て方によって種類があり、スカートのように筒状になった「行燈袴」とズボンのように二股に分かれている「馬乗り袴」があります。裾さばきしやすく歩きやすいということで馬乗り袴は人気です。ズボンタイプの馬乗り袴の方が活動的ですが、行燈袴はトイレがしやすいので、そこがよいと穿かれる方もいらっしゃいます。袴の生地は正絹からウールや木綿、ポリエステルなど様々ありますが、フォーマルな装いの場合は生地は硬く張りのある物をよく好まれ、正絹素材の縞の袴がよく好まれます。ただし、正絹素材は高価なので化繊素材の袴を穿かれることもよくあります。いづれにせよ、無地ではなく縞柄が第一礼装としての黒紋付袴には必須です。

袴の種類

(行燈袴)

(馬乗り袴)

袴は仕立て方によって種類があり、スカートのように筒状になった「行燈袴」とズボンのように二股に分かれている「馬乗り袴」があります。スタンダードなのは馬乗り袴で、裾さばきしやすく歩きやすいということで人気です。ズボンタイプの馬乗り袴の方が活動的ですが、行燈袴はトイレがしやすいので、そこがよいと穿かれる方もいらっしゃいます。